|

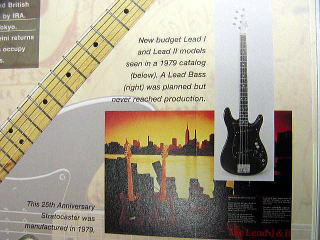

| 50 Years of Fenderより転載 |

【伝聞】

*以下の文章は、識者からの伝聞を元に管理人が再構成したものである。

基本的にはアッシュ材だが、後期にはアルダーボディーの物も存在したらしい。重量についてはアッシュでも軽量の物もあり、特に軽量であるかどうかは不明。ストラトキャスターのボディー材にアルダーが使用されるようになった時期と連動しているとのこと。

開発者はGregg Wilson、当時のアメリカ国内価格は$399(ムスタングが$450、ブロンコは$340)、Lead Bassは、計画されたものの生産には至らなかったらしい。(資料提供:ラヂ師匠)

|

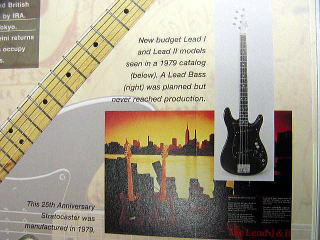

| 50 Years of Fenderより転載 |

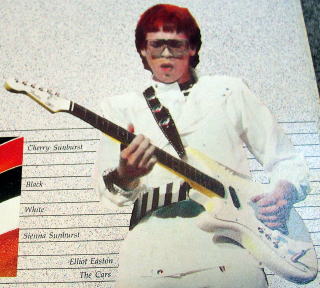

LEADシリーズ発売当時のフェンダー社は、「LEADシリーズの特徴として強調したい点は弾き易さである」と思っていたらしい。故に高出力のPU、ナローピッチのブリッジ、ダブルカッタウェイの小ぶりなボディーなどを取り入れたのではないか? 低価格モデルではあっても初心者向けという意識ではなかったらしい。

LEADシリーズに使われているフィクスドブリッジ(所謂ハードテイル)はサドルのピッチが10.5mmで、これは1973年に発表されたテレキャスターデラックスからの流用であると思われる。発売当時デラックスのPGは黒、ボディーカラーはウォルナット、更には2つのハムバッキングPUを搭載しており、ギブソンへの強い対抗心が伺われる。故にブリッジのピッチもギブソンライク(10.5mm)にしたのかもしれない。

|

| 下はSTブリッジプレートとサドル(11.3mmピッチ) |

LEADシリーズのPUキャビティー内には丸い窪みが存在する。これは、1977年以降のNCルーターにより加工されたフェンダー製ギター・ベースの中で、トレモロレスのモデルのみに見られる特徴(トレモロユニット付きのSTにはこの窪みが存在しない)で、加工時にボディーを固定するためのものと推測されている。ところが管理人所有のトレモロユニット付きLEAD2には、PUキャビティー内にこの窪みがあり、しかもトレモロスプリング用のキャビティーに貫通している。

|

|

|

| リアPUキャビティー中央に円形の窪み | 貫通した窪み、スプリングが見える… |

そのためオリジナル塗装であってもラグには塗装が載っている。ただし、ブリッジプレート下に挟んでいるアース線には塗装は乗っていない。また81年までは、下地はポリで、着色層及びトップコートのクリアーはラッカーであり、コレは同時期のSTと同様である。

|

| 画像中央下部に塗装の載ったラグが確認できる |

但し、The CarsのElliot Easton用に作られたone-offモノとして、白のマッチングヘッド・1S1HのPUレイアウト・トグルスイッチが3個というレアなレフティーが存在したらしい(実際に売りに出されていたとのこと)。モデル名はPUレイアウトに因んで「LEAD1/2」。

|

|

|

| 1982年のFender社カタログより転載 | リフィニッシュ・フロントPU増設のLead1 |

理由としては、販売業席が芳しくなく、新規輸入が憚られるほど在庫がダブついていたことが挙げられる。例外として、インターナショナル・カラー及びシェナサンバーストなどの新色については、小数ながら入ったとのこと。しかし、インターナショナル・カラーの中の「サハラ・トープ」は国内で確認されていないらしく、当時の山野楽器が輸入していない可能性もある。

|

| リフィニッシュのカプリ・オレンジ |

当時、ムスタングには白PGが用意されなかったため、インターナショナル・カラーでも黒PGに銀色(ニッケル鍍金)のねじであったらしい。白PGに黒プラスティックパーツ、黒ねじだったのはSTだけの仕様で、LEADのインターナショナルカラーには、白と黒のPGが併称されていたようである。その際、白PGには白プラスティックパーツ、黒PGには黒プラスティックパーツというように同色の組み合わせであり、STのように黒と白のコントラスト・バランスは気にせず、ねじは銀色で統一されていた可能性が高い。

日本で流通したものは、販売梃入れの為に日本で改造されたもの(使用されたユニットは日本製)。前述の理由により79〜80年製であり、後期モデルでトレモロ付きのLEADは正規輸入品では無いとのこと。

|

|

|

| ギターマガジン(1983/7)掲載の広告より転載 最下部にトレモロのオプション設定に関する 記述が見受けられる |

後期モデルのトレモロ付き ネックとボディーが別年式の可能性も… |

殆どの個体は4kg前後である。

ファイバーボビンの際はワイヤーがマグネット・ポールピースに直巻だったが、プラスティックボビンの場合は直巻ではない、コレによりサウンドは変化すると思われる。また、コイルに使用されるワイヤーの皮膜はそれぞれ厚さが異なる(ウレタンの方が薄い)ため、同一のターン数であってもコイルの形状が変わる可能性があり、やはりサウンドに影響を与える可能性がある。

|

| 向かって左がファイバー、右がプラスティック |